|

| Expo-dossier autour de la restauration du Rubens (Musée des Beaux-Arts de Tours) |

Révélation de la technique de Rubens

Un panneau de bois comme support

|

| Assemblages du panneau de bois |

Les planches de chêne assemblées à joint vif sont recouvertes d’une fine couche de préparation (colle de peau de lapin et craie) par les Panneelwitters de la Guilde de Saint-Luc

Imprimatura & Dessin sous-jacent

|

| Détails du dessin sous-jacent dans la fraise d'Alexandre Goubau ©Pauline Helou-de La Grandière |

|

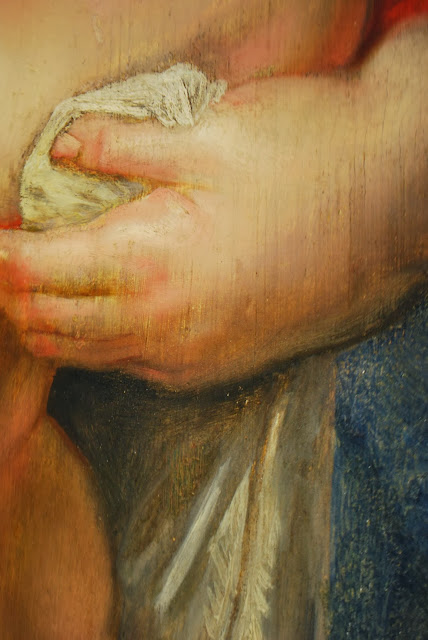

| Imprimatura visible dans les glacis de la main de la Vierge ©Pauline Helou-de La Grandière |

La couche d’Imprimatura est une couche brune et translucide que l’on distingue dans les parties laissées en réserve. Le dessin préparatoire en rouge ou brun est appliqué au pinceau (fraise d’Alexander Goubau).

Une Technique de peinture exemplaire

|

| Oreille d'Alexandre Goubau, touches de peinture visibles ©Pauline Helou-de La Grandière |

Les pigments sont mêlés à des médiums variables (émulsion huile/colle pour les empâtements, mais aussi œuf et huile siccative), puis les touches de peinture sont appliquées selon la technique Alla Prima : dans le frais, avant le séchage complet des sous-couches.

Repentirs, reprises & retouches

Dans cette composition, quelques repentirs (corrections immédiate au cours de la réalisation de l'œuvre) apparaissent ; Rubens effectue aussi des retouches une fois l’œuvre intégrée dans son lieu de présentation (Cathédrale d’Anvers) ; il est essentiel de bien les repérer, pour ne pas les supprimer au cours d'un nettoyage.

|

| Reprise de Rubens pour l'ombre portée sur le doigt de la Vierge : appliquée une fois l'oeuvre intégrée dans son cadre, il ne faut pas les confondre avec des repeints ©Pauline Helou-de La Grandière |

Historique des restaurations

Interventions à son arrivée en France

Le panneau a été particulièrement bien protégé lors de sa saisie en 1794 (emballage soigneux, transport maritime jusqu’à Lille et voiture « à suspension »), et il arrive au Museum sans restauration évoquée.

Au XIXe (1880), le panneau est aminci et doublé d’un parquetage pour limiter le jeu du bois qui provoque des soulèvements récurrents.

Consolidation des écailles : des refixages récurrents

|

| Vérification de l'état de conservation de la couche picturale (2013) |

|

| Soulèvement d'écailles (2012) |

| |

| Petits points visibles de part et d'autre d'une ancienne fente : il s'agit des trous laissés par la seringue d'un refixage antérieur. | (c) Helou-de La Grandière 2012 |

Après la grande sécheresse de 1976, les soulèvements sont tels que le transfert dans les ateliers des Musées de France (Versailles) est réalisé : le parquetage est démonté, les assemblages consolidés (flipo en V) et un doublage mobile soutien le panneau sans le contraindre.

Trois grandes campagnes de nettoyage ont été menées : au XIXe (1880), puis en 1928 (notamment sur la main de la Vierge), et en 1949 : L’œuvre est transférée au Louvre pour cette opération délicate (les retouches de cette période sont visibles dans le manteau de la Vierge et dans sa main gauche).

Dates des refixages documentés : 1928, 1948, 1950 (Louvre), 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1968 (radiographies réalisées au laboratoire), 1976, 1978 (Ateliers de Versailles), 2012.

Tous ces éléments sont à retrouver lors des conférences : 1 heure / 1 oeuvre au Musée des Beaux-Arts de Tours le 8 février 2014 à 16 heures : Annie Gilet, conservateur au Musée, Pauline de la Grandire, restauratrice du patrimoine.

A propos de l'expo-dossier du Musée :

Un cadre climatique pour La Vierge et l'Enfant avec donateurs, Alexandre Goubau et sa femme Anna Anthony peint vers 1615-1618 par Peter Paul Rubens (1577-1640).

Ce chef d'œuvre de la collection du musée de Tours, peint sur un panneau de bois constitué de plusieurs planches de chêne, fait l'objet depuis plus d'un siècle d'une attention particulière pour surveiller l'état de son support et de sa couche picturale. La première restauration importante se déroulera en 1880 avec la pose d'un parquetage pour stabiliser le mouvement des planches. Au demeurant, dés les années 1920, les soulèvements de la couche picturale se multiplient. De 1948 à 1968 plusieurs campagnes de restaurations se succèdent sur place, au musée, et dans les ateliers des musées de France. En 1976, le support, très fragilisé, fait l'objet d'une étude complète au Laboratoire du Louvre suivie d'une restauration fondamentale avant sa présentation à la grande exposition parisienne en 1977 « Le siècle de Rubens ». Au cours des dernières décennies, des restaurateurs interviennent régulièrement pour surveiller, bichonner et refixer les soulèvements provoqués par les mouvements des planches du support dus, notamment, aux variations hygrométriques.

C'est pourquoi, en concertation avec le Centre de Recherche et de Restauration des musées de France (C2RMF), il a été décidé de confier à Daniel Jaunard restaurateur de support, à Jean-Pierre Galopin, restaurateur de mobilier en bois doré, la conception et la réalisation d'un cadre climatique. Le refixage de la couche picturale a été effectué par Pauline Hélou de La Grandière, restauratrice du Patrimoine. Désormais, dans cet espace étanche à l'air, la bonne conservation de cette peinture et de son support est assurée grâce à la stabilité hygrométrique.

Ces travaux ont été financés par la ville de Tours avec l'aide du FRAR Centre (Fonds régional d'aide à la restauration)

A l'occasion de cette étape si importante pour l'histoire de cette peinture, une salle lui est consacrée pendant une durée de trois mois. La présentation nouvelle du Rubens est accompagnée de quatre drop paper qui documentent l'histoire de l'œuvre, les grandes étapes des restaurations, la technique de l'artiste et la définition d'un cadre climatique.

(extrait de : http://www.tours.fr/TPL_CODE/TPL_AGENDATOURS/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4845/218-agenda.htm

voir aussi http://www.mba.tours.fr)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Gravure au burin de Nicolas III de Lamessin, d'après Lambert SUAVIUS

Gravure au burin de Nicolas III de Lamessin, d'après Lambert SUAVIUS  MEISSONIER, Cardinal de Granvelle (1840)

MEISSONIER, Cardinal de Granvelle (1840)

trous de vrillette dans le cadre...

trous de vrillette dans le cadre...